» Veröffentlicht am

28. Juli 2023

Eine Lehrkooperation über Disziplin- und Hochschulgrenzen hinweg? Dank digitaler Tools kein Problem!

Kann digitales Lehren und Lernen über Disziplin- und

Hochschulgrenzen hinweg funktionieren? Die Antwort ist ja! Und dies ist

weniger aufwendig als gedacht: Die Schaffung digitaler und

hochschulübergreifender Lehr-Lern-Settings bedarf lediglich die

Verwendung einiger weniger Online-Tools sowie guter Planung und

Vorbereitung.

Ein Beitrag von Alessa Schuldt

Um künftige Lehrkräfte auf die berufsgruppenübergreifende Kooperation

mit anderen pädagogischen und sozialen Professionen bereits während der

universitären Ausbildung vorbereiten zu können, wird im Rahmen von BiProfessional1,

dem Bielefelder Standortprojekt der von Bund und Ländern finanzierten

„Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ regelmäßig das Seminarangebot „Multiprofessionelle Kooperation in inklusiven Ganztagsschulen“

angeboten. Da die Potenziale der multiprofessionellen Kooperation in

der Schulpraxis oftmals nicht hinreichend ausgeschöpft werden, weil es

Lehrkräften u.a. an Wissen über die Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche

sowie die Kompetenzen anderer Berufsgruppen mangelt, ist es uns ein

wichtiges Anliegen, im Zuge multiprofessionell ausgerichteter

Lehrveranstaltungen frühzeitig einen Kontakt zwischen

Lehramtsstudierenden und Vertreter*innen anderer pädagogischer und

sozialer Professionen herzustellen und die Diskurse zu den Themen

Inklusion und Ganztag zusammenzuführen. Damit aber nicht nur die

Studierenden hier vor Ort in Bielefeld, sondern auch an anderen

Hochschulen von unserem innovativen Lehrkonzept und der umfangreichen

Materialsammlung profitieren können, haben wir uns aktiv darum bemüht,

mit Lehrenden und Studierenden anderer Standorte, wie z.B. der

Universität Siegen und der Hochschule Nordhausen, zusammenzuarbeiten.

Leichter gesagt als getan!

Denn unsere Transferbemühungen fielen tatsächlich genau in die

Zeit der Corona-Pandemie. So war es alles andere als leicht, Kontakte

mit Lehrenden anderer Institutionen zu knüpfen, geschweige denn sie

davon zu überzeugen, eine gemeinsame digitale Lehrveranstaltung mit uns

durchzuführen.

Im ersten Corona-Winter organisierte ich gemeinsam mit

einigen Kolleg*innen der Universität Kassel einen Online-Workshop zum

Thema „Team Teaching in der Hochschule“ und warb für unser Lehrkonzept

um potentielle Mitstreiter*innen jenseits der Bielefelder Uni. Hier

lernte ich Prof. Dr. Markus Sauerwein kennen – oder sollte ich besser

sagen, die schlechte Internetverbindung von Markus an jenem Tag. Eine

Baustelle vor der Haustür lies sein Videobild immer wieder einfrieren

und schmiss ihn mehrere Male aus dem Zoom-Meeting. Keine ideale

Ausgangslage für den Aufbau einer gemeinsamen Lehrkooperation, aber

Markus ließ sich davon zum Glück nicht abschrecken und wir verabredeten

uns erneut per Zoom, um gemeinsame Interessen und die jeweiligen

Rahmenbedingungen an unseren Hochschulen auszuloten. An diesem Tag

funktionierte die Internetverbindung einwandfrei und wir legten den

Grundstein für unsere kollegiale Kooperation.

Circa ein Jahr und

einen Hochschulwechsel später (Markus wechselte von der Fliedner FH in

Düsseldorf an die Hochschule Nordhausen in Thüringen), war es dann

endlich soweit: Wir gingen in die konkrete Feinplanung unserer

gemeinsamen Lehrveranstaltung im Wintersemester 2022/23. In der

Zwischenzeit komplementierten Annalena Danner (wissenschaftliche

Mitarbeiterin an der Hochschule Nordhausen) und Manfred Palm (Lehrer im

Hochschuldienst an der Universität Bielefeld) unser Lehrenden-Team und

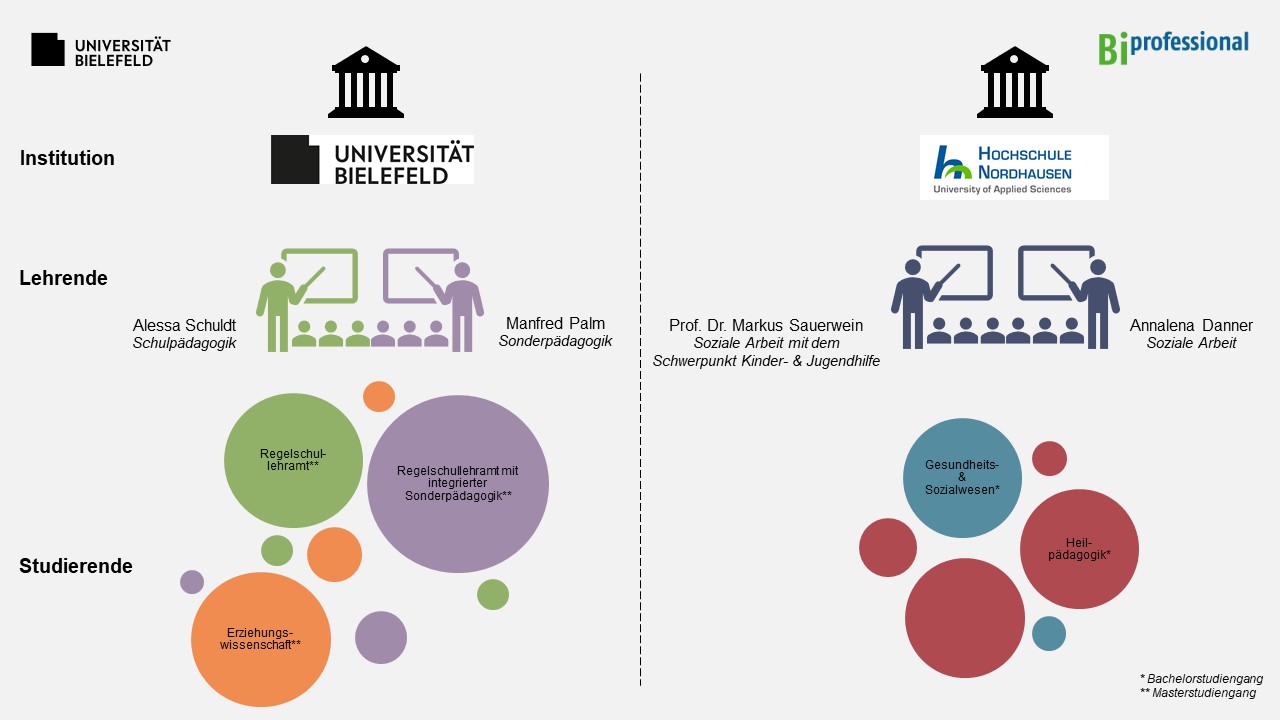

das gemeinsame Seminarangebot wurde an beiden Standorten für eine

Vielzahl an Bachelor- und Masterstudiengängen geöffnet (s. Abb. 1).

Abbildung 1: Schematische Darstellung des multiprofessionellen Lehr-Lern-Settings (eigene Darstellung) Grafik: Alessa Schuldt

Aller Anfang ist bzw. war schwer.

Die

anfängliche Idee einer gemeinsamen Blockveranstaltung, bei der Lehrende

und Studierende sich gegenseitig an den verschiedenen Standorten

besuchen, musste allerdings aufgrund fehlender Exkursionsmittel schnell

ad acta gelegt werden. Auch das Blockformat stand anfänglich auf der

Kippe, da beide Hochschulen zunächst ein wöchentliches Format verlangten

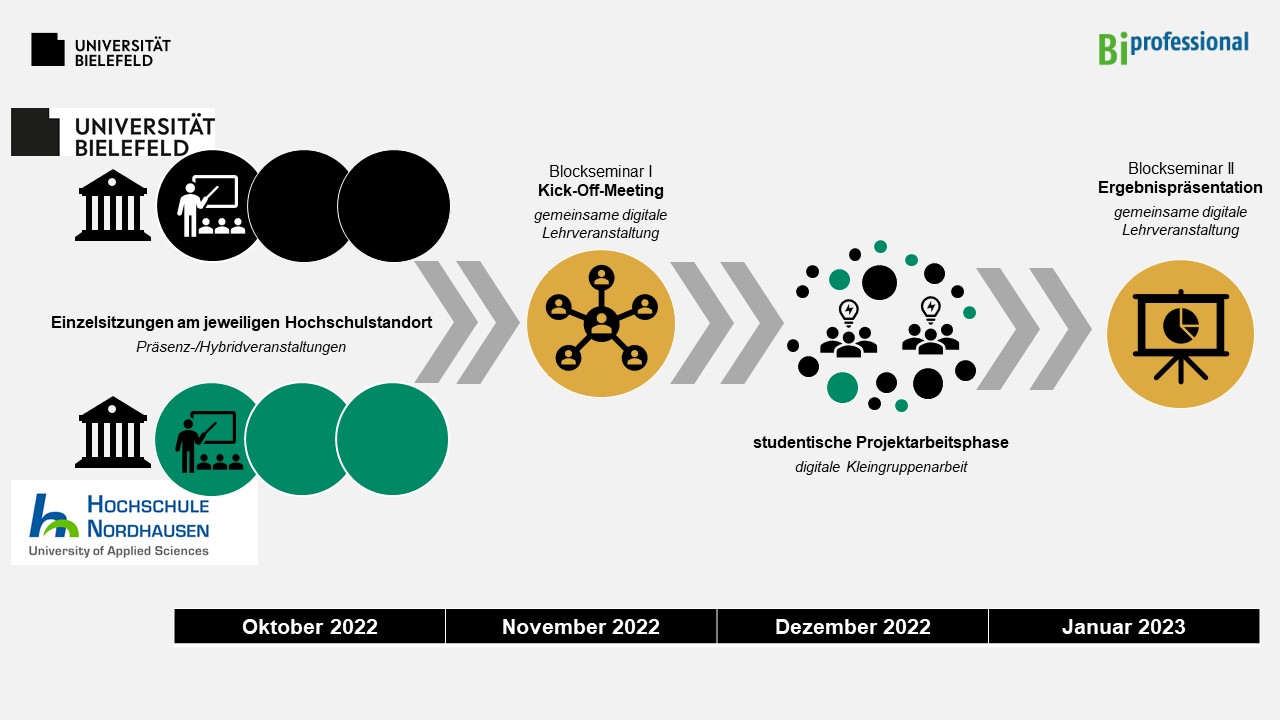

und feste Zeitfenster vorgaben. Schließlich ließ sich aber eine Art

Mischformat (s. Abb. 2) realisieren: So starteten wir zunächst – jeder

Standort für sich – mit wöchentlichen Inputveranstaltungen, die

unabhängig voneinander und zu verschiedenen Themenschwerpunkten

durchgeführt wurden. Zur Mitte der Vorlesungszeit fand dann der erste

gemeinsame Block im Sinne einer gemeinsamen Kick-Off-Veranstaltung

statt, die die hochschulübergreifende Projektphase einläuten sollte.

Dafür teilten sich die Studierenden in Kleingruppen auf, in denen eine

berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit anhand von Fall- oder

Konzeptarbeit simuliert werden sollte. Diese Arbeitsphase fand

ausschließlich digital statt und wurde von den Studierenden

weitestgehend selbstständig organisiert. Den Abschluss des gemeinsamen

Veranstaltungsblocks markierte die Ergebnispräsentation Mitte Januar

2023. Für die Umsetzung der gemeinsamen digitalen Meetings, musste

lediglich auf einige wenige Online-Tools zurückgegriffen werden: So

wurde zum einen Zoom für die Durchführung der Blockveranstaltungen und

das kollaborative Arbeiten in den Kleingruppen genutzt. Zum anderen

verwendeten wir ein GoogleDoc zum Austausch der Kontaktdaten sowie ein

Padlet für die Bereitstellung von Materialien und Aufgabenstellungen.

Abbildung 2: Aufbau und zeitlicher Ablauf der gemeinsamen Lehr-Lern-Kooperation Grafik: Alessa Schuldt

Als Unterstützungsangebot boten wir den Kleingruppen digitale

Sprechstunden an. Allerdings benötigten die Studierenden anscheinend gar

keine Form der Hilfe. Alle Gruppen waren arbeitsfähig und erarbeiteten

Ergebnisse, die sich vor allem durch ihre hohe Qualität auszeichneten.

Zudem waren wir Lehrenden absolut begeistert von der digitalen

Aufbereitung und Präsentation der Arbeitsergebnisse. Wirklich jedes

einzelne Gruppenmitglied übernahm eine kurze Sprech- und

Vorstellungsaufgabe während der digitalen Ergebnispräsentation, obwohl

wir dies so vorab gar nicht eingefordert hatten. (Darüber hinaus hatten –

bis auf zwei an Corona erkrankte Teilnehmer*innen, die auf eigenen

Wunsch und trotz Krankheit unbedingt an der Vorstellungsrunde teilnehmen

wollten – alle ihre Kamera an. 😉)

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Rückblickend

betrachtet war die digitale Lehr-Lern-Kooperation ein absoluter Gewinn

für alle Beteiligten, auch wenn die Vorbereitung doch so einiges an Zeit

verschlang und vor allem Annalena und mir recht viel an

vorausschauender Organisation abverlangte. Diese nahmen wir aber

letztlich gerne in Kauf, weil wir immer die Vorteile unserer Kooperation

klar vor Augen hatten und die Studierenden unterschiedlicher

pädagogischer Fachrichtungen miteinander in den Austausch bringen

wollten. Dieser war auch für die Studierenden nicht immer einfach, wie

ein abschließendes Reflexionsgespräch offenbarte. Dies lag aber eher

weniger an schlechten Internetverbindungen als an zum Teil sehr

unterschiedlichen pädagogischen Standpunkten bzw. Sichtweisen sowie an

der Einsozialisierung in verschiedene Berufsfelder und -kulturen. Umso

schöner, dass unser gemeinsames Lehrprojekt die Studierenden hierfür

sensibilisieren und somit vielleicht auch ein bisschen besser auf

mögliche Herausforderungen der multiprofessionellen Kooperation in der

Praxis vorbereiten konnte.

Aber auch für uns Lehrende war die

Kooperation sehr lohnenswert und hat enorm zur Weiterentwicklung des

Konzepts und der Arbeitsmaterialien beigetragen. Darüber hinaus haben

Manfred und ich, die beiden „Lehrenden“ im Team, zwei tolle neue

Kolleg*innen aus dem Bereich der Sozialpädagogik sowie ihre umfassende

Expertise für den Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zu schätzen

gelernt. Diese Verbindung wird hoffentlich noch lange anhalten und eine

Lehrkooperation bei nächster Gelegenheit wiederholt werden. Denn durch

unsere gute „Vorarbeit“ dürften die kommenden Lehrprojekte mit deutlich

weniger Vorbereitungszeit zu meistern sein. Und wer weiß, vielleicht

treffen wir vier uns dann ja auch das erste Mal persönlich – ganz ohne

instabile Internetverbindungen im Zoom.

Das Lehrkonzept und

die digitale Kooperation zwischen Lehrenden und Studierenden der

Universität Bielefeld und der Hochschule Nordhausen wurde im Mai 2023

vom Stifterverband mit der Hochschulperle des Monats ausgezeichnet. Weitere Informationen

Interesse am Seminarkonzept oder am kollegialen Austausch?

Kontaktadresse:

Alessa Schuldt

Wiss. Mitarbeiterin

E-Mail: alessa.schuldt@uni-bielefeld.de

Kooperationsseminar: „Multiprofessionelle Kooperation in inklusiven Ganztagsschulen“

Tel.: 0521 – 106 3130

1 Das diesem Blog-Beitrag zugrundeliegende Vorhaben wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA1908 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei der Autorin des Beitrags.

»

Weiterlesen