» Veröffentlicht am

2. Februar 2023

Autoethnografische Notizen als Zugang zum eigenen Lehren und Lernen

Ein Beitrag von Björn Stövesand, Isabell Tacke und Samuel Albers

“Pustekuchen, oft hat man dann kein Bild, keinen Ton, stellt Fragen in das schwarze digitale Nichts vieler Namen.”

Das leidliche Thema der ausgeschalteten Kameras in Zoom: Ein

Phänomen, das seit Beginn der Online-Semester für die meisten Lehrenden,

aber auch Studierenden zum Alltag gehört und unterschiedlichste

Reaktionen hervorruft. Lehrende empfinden es als unangenehmes Hemmnis

der Lehrsituation, Studierende erleben vor allem in Gruppenarbeiten

holprige Interaktionen. Die Herausforderung und die Gefahr, dass sich

vorschnelle Urteile einschleichen oder sich Verdruss breit macht, ist

für alle gleichermaßen groß. Dabei sind es genau solche ‘neuen’

Konstellationen eigentlich vertrauter Situationen, wie dem

Seminargespräch, die zum Nachdenken anregen: Was ist eigentlich das

‘Neue’? Warum habe ich dieses oder jenes Gefühl dabei? Warum irritiert

mich das so? Um Antworten auf solche Fragen zu finden, ist eine

Beobachterposition erforderlich, von der aus – ohne Handlungsdruck –

analysiert werden kann, wie sich eine solche Situation abspielt und wie

mitunter emotionale Eindrücke entstehen.

Ein solches wissenschaftliches Vorgehen haben wir in der AG

Sprachdidaktik (Prof. Dr. Friederike Kern) mithilfe der Autoethnografie

eingeführt, mit der wir selbst, aber auch die Studierenden einen

distanzierten Blick auf das digitale Lehren und Lernen an der

Universität werfen können. Dazu wird das alltägliche Erleben in diesem

Bereich schriftlich festgehalten: Durch das bewertungs- und

interpretationsfreie Dokumentieren in Form von Tagebucheinträgen

entsteht nach und nach eine Textsammlung, die das ‘Lesen des Alltags’

ermöglicht - eine Strategie, mit der man zum Fremden im eigenen Leben

wird. Wer schon mal einen jahrealten Tagebucheintrag von sich selbst

gelesen hat, kennt diesen Effekt.

Durch die Förderung des Qualitätsfonds Lehre des ZLL konnten wir ein

kleines Lehr-Forschungsprojekt durchführen, in dem Studierende unserer

Seminare, die alle das Lehramt anstreben, ihren (digitalen) Lernalltag

jeweils über ein Semester hinweg als autoethnografische Protokolle in

Form von individuellen Tagebüchern dokumentieren.

Anschließend wurden die Studierenden von unserem ‘Analysetutor’ Samuel

Albers dabei unterstützt, die Protokolle aus einer wissenschaftlichen

Perspektive ‘neu’ zu lesen und so den eigenen Alltag zu einem

Forschungsgegenstand zu machen - mit besonderem Fokus auf Fragen der

Kommunikation und Wahrnehmung im digitalen Seminar.

Samuel stellt im Folgenden den konkreten Ablauf des Projekts und der

Analysegruppen vor.

Der wissenschaftliche Blick auf das eigene Lernen (Samuel Albers)

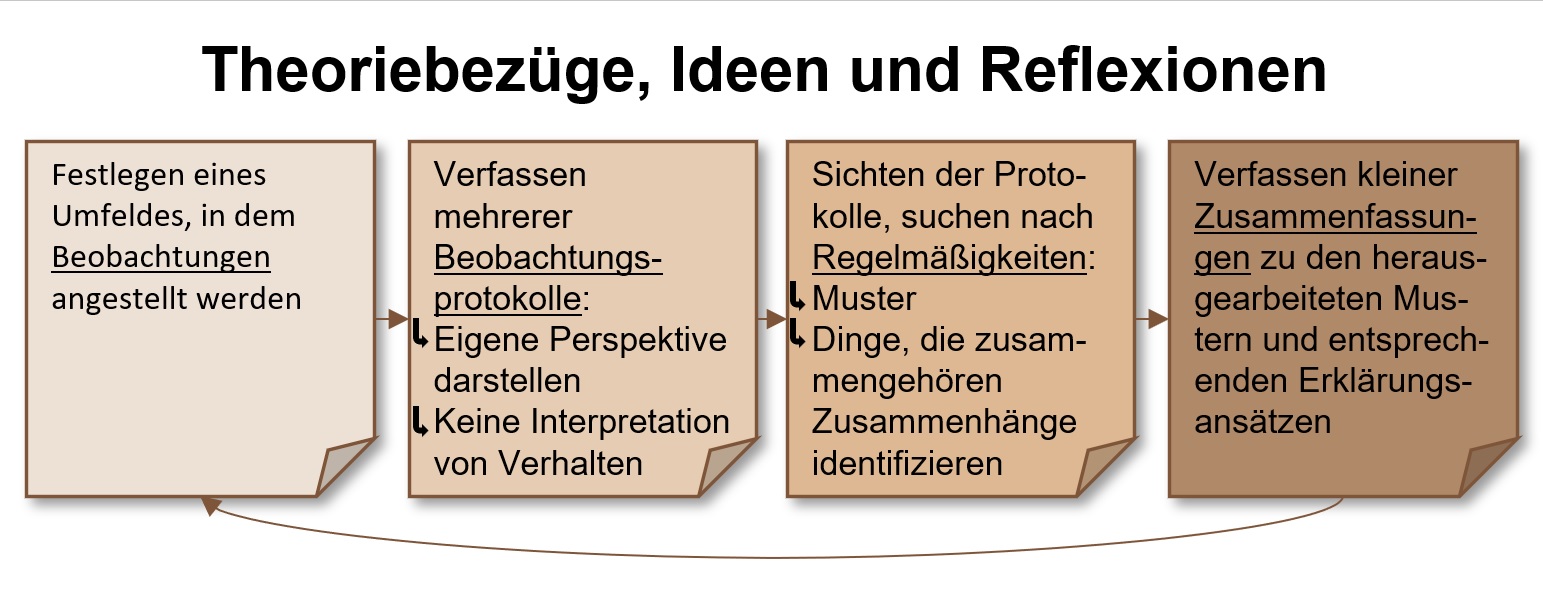

Die

Beobachtungen sollten im Umfeld des eigenen Lernens und Arbeitens im

digitalen Studium während der Pandemie angestellt werden – der konkrete

Fokus war dabei völlig offen, die Studierenden sollten sich von den

eigenen Interessen leiten lassen. In kleinen Gruppen habe ich als

‘Analysetutor’ mit den Studierenden in einer ungezwungenen Atmosphäre

regelmäßig die erstellten Beobachtungsprotokolle gesichtet und zunächst

daran gearbeitet, dass diese den Anforderungen nach Wert- und

Interpretationsfreiheit entsprechen. Wichtig war dabei auch, dass die

Protokolle einen hohen Detailgrad aufweisen, denn je umfangreicher eine

Beschreibung, desto besser für die Analyse.

Nach diesen Phasen wurden die Protokolle analytisch in den Blick

genommen. Das heißt, sie nach Themen, Mustern und Phänomenen zu

durchsuchen, die immer wieder auftauchen und daher offensichtlich im

Lernalltag der Teilnehmenden eine zentrale Rolle spielen. Sobald die

Studierenden eine Reihe solcher Muster und Themen identifiziert hatten,

ging es darum, theoretische Bezüge herzustellen. So konnten die

Studierenden die Chronologie des protokollierten Geschehens aufbrechen,

in eine thematische Ordnung überführen und so die Beschreibungen

interpretierend anreichern. Eine besondere Bedeutung kam dabei der

Diskussion der Protokolle in Gruppen zu, da gegenseitige Impulse,

Rückfragen und Thesen einen größeren Fremdheitseffekt ermöglichen.

Eine Teilnehmende berichtet folgendermaßen von ihrer Projektarbeit:

„Die größte Herausforderung ist es für mich gewesen, mein

Blickfeld nicht von vornherein einzuschränken und offen für alles zu

sein. So hat man in Dingen, die im ersten Moment als unwichtig oder

normal erschienen, beim zweiten Hinschauen eine Relevanz erkennen

können. Zudem war das dokumentieren nicht ganz so einfach. Eine weitere

Herausforderung für mich war es, das Erlebte beim Nacherzählen nicht

direkt schon zu analysieren und zu deuten, sondern erstmal wirklich nur

das Erlebte aufzuschreiben und dann in einem zweiten Schritt zu

analysieren.“

Den Arbeitsprozess mit den Protokollen und ihr Analyseergebnis zu

einem ausgewählten Thema haben die Studierenden dann in Form eines

wissenschaftlichen Posters präsentiert, was zugleich als benotete

Prüfungsleistung für ein Seminar der sprachlichen Grundbildung genutzt

werden konnte. Isabell Tacke hat selbst an dem Projekt teilgenommen und

stellt ihr Projekt kurz vor.

Ein Beispiel: Reflexion über die gegenseitige Wahrnehmung in Online-Seminaren (Isabell Tacke)

„… besonders in diesem Seminar fällt mir auf, dass nur die

Student*innen sich beteiligen, die auch ihre Kamera eingeschaltet haben.

[…] Ich stehe schnell aus dem Bett auf und nehme meinen Laptop und das

IPad wieder mit an den Schreibtisch, um meine Kamera anschalten zu

können. Die Dozentin beginnt […] das Meeting und startet mit einer

Wiederholung der Aufgaben. Ich schalte meine Kamera wieder aus und gehe

in die Küche, um mir etwas zum Frühstück zu machen.“

Eine Situation, wie diese haben bestimmt viele Student*innen in den

letzten Coronasemestern erlebt. Sich mit eingeschalteter Kamera zu

Zoom-Sitzungen hinzuzuschalten, ist immer wieder eine Hürde. Aber auch

das Teilnehmen an universitären Veranstaltungen, wie einer Vorlesung,

von sehr privaten Orten wie dem eigenen Bett aus, sind neue Phänomene,

welche bei mir immer wieder zu Unwohlsein geführt haben. Sitzen alle

Student*innen in ihrem privaten Umfeld vor ihrem Laptop oder PC, dann

ist außerdem das Ablenkungspotenzial sehr viel höher, als in

Vorlesungsräumen. So kann es passieren, dass ich online im Meeting als

schwarze Kachel anwesend bin, eigentlich jedoch gerade nebenan ein

Frühstück vorbereite, wie in meinem Protokollauszug festgehalten. Das

alles sind Phänomene, die plötzlich im Alltag der Lehrenden und

Lernenden eine Rolle spielen. Es sind kaum Seminargespräche möglich,

noch ist eine Anwesenheitskontrolle sinnvoll und durch das hohe

Ablenkungspotenzial fällt es mir deutlich schwerer mich auf die Inhalte

zu konzentrieren.

Um diese alltäglichen Herausforderungen überhaupt als solche in den

Blick nehmen zu können, bietet es sich an eine Beobachtungshaltung

einzunehmen.

Um mich diesem Eindruck zu nähern habe ich meine seit Wochen gesammelten

Tagebucheinträge nach Auffälligkeiten untersucht.

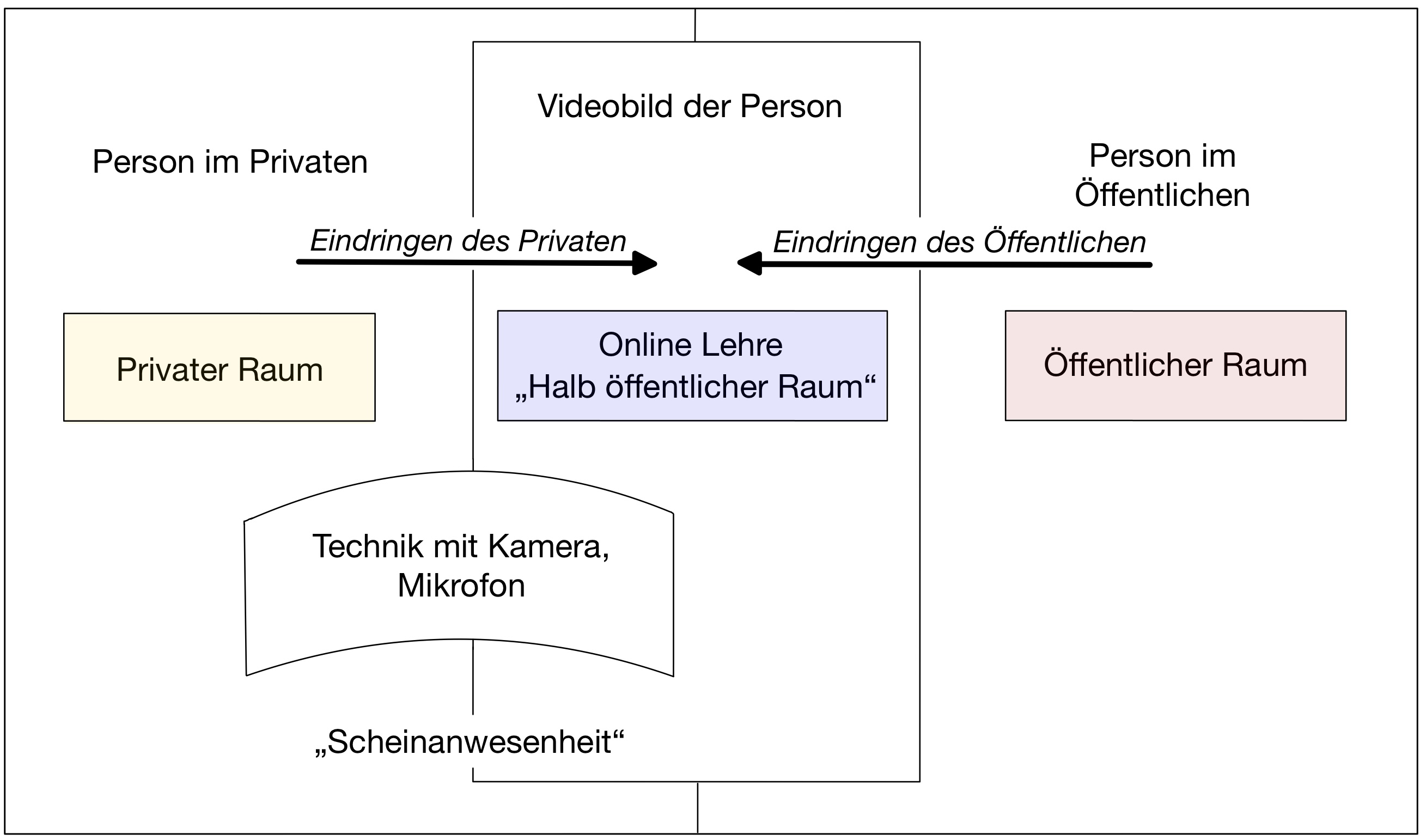

Mir fiel auf, dass es in der Präsenzlehre bisher so gewesen war, dass es

nur einen privaten und einen öffentlichen Raum gegeben hat. Während die

Lehre allgemein im öffentlichen Raum, also an Schulen oder

Universitäten stattgefunden hat, war der private Raum, also die eigenen

vier Wände, für das individuelle Arbeiten und die Freizeit reserviert.

Aus meinen Tagebucheinträgen ging hervor, dass ich mich immer dann

unwohl gefühlt hatte, wenn sich mein privater Raum zu sehr mit dem

öffentlichen Raum vermischte.

Durch die Umstellung zur Online-Lehre kommt nun ein weiterer Raum hinzu,

der „halb-öffentliche Raum“. Er wird durch einen Laptop oder Computer

und eine Videokonferenzsoftware von zuhause aus betreten. Gleichzeitig

wird in diesem Raum nun aber auch gelehrt, was bisher immer im

öffentlichen Raum, an Schulen oder Universitäten stattgefunden hat. Es

entsteht also ein neuer Raum, der sowohl sehr öffentlich als auch sehr

privat ist.

Dieser neue Raum ist weitgehend unbekannt und unreflektiert, sodass

große Unsicherheit herrscht, welches Verhalten dort akzeptiert wird und

was nicht in diesen Raum gehört.

Es entstehen viele Verhaltensweisen und Missverständnisse dadurch, dass

versucht wird, die gesellschaftlichen Regeln, auf die sich im Laufe der

Zeit geeinigt wurde, aus dem öffentlichen Raum auch im

„halb-öffentlichen-Raum“ anzuwenden. Die Öffentlichkeit dieses

Zwischenraums wird vor allem deswegen zum Problem, da ein

Präsentationszwang der eigenen Person entsteht. Ein Beispiel, was diesen

Gedanken verdeutlicht: Ich würde eigentlich nicht nur mit einem

Jogginganzug bekleidet an Veranstaltungen in der Universität teilnehmen.

Diese Verhältnisse zwischen dem privaten und öffentlichen Raum sind in

diesem Schaubild dargestellt:

Als ich mir all dies herausgearbeitet hatte, konnte ich mir auf

einmal viele Phänomene und Schwierigkeiten der Online-Lehre ganz einfach

erklären.

So denke ich, dass jede Situation, in der sich der private Raum zu sehr

mit dem öffentlichen mischt zu Unwohlsein und Irritation bei Lehrenden

sowie Lernenden führt. Oft ist die Reaktion der Lernenden auf diese

Vermischung das Ausschalten der Kameras. Dieses Ausschalten ist ein

Symbol für den Rückzug in ihren privaten Raum und das Vermeiden von zu

großer Vermischung beider Räume. Damit verbunden ist auch das Phänomen

der „Scheinanwesenheit“, also die scheinbare Anwesenheit von Lernenden

durch schwarze Kacheln im Zoom-Meeting.

Das Ablenkungspotenzial im eigenen Arbeitszimmer ist deutlich höher als

im universitären Seminarraum. Der halb-öffentliche Raum wird so zur

ständigen Herausforderung, die Aufmerksamkeit auf die Veranstaltung

beizubehalten.

Daraus folgt auch, dass ich dem ortsunabhängigen Arbeiten und Lernen

nicht mehr uneingeschränkt positiv gegenüber stehe - die Raumvermischung

verlangt mir deutlich mehr ab, als es zunächst den Anschein hatte.

All diese Erkenntnisse und auch eine Einordnung in den

wissenschaftlichen Kontext habe ich auf einem Plakat zusammengefasst und

Konsequenzen abgeleitet:

- Persönliche Konsequenzen der Reflexion

Wenn ich in Zukunft also in einem Online-Seminar sitze und mich nicht

überwinden kann meine Kamera einzuschalten, weiß ich, dass es vermutlich

an der Vermischung des öffentlichen und des privaten Raums liegt. Ich

kann dann Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel das Einstellen des

verschwommenen Hintergrunds.

- Konsequenzen für Lehrende

Vielleicht noch wichtiger ist die Reflexion für diejenigen, die online

lehren. Für sie könnte es sinnvoll sein, die Schwierigkeiten der

Online-Lehre zu thematisieren, um vorschnellen Bewertungen des

Verhaltens zu entgehen. Zum Beispiel könnte man vorgeben, dass jeder

sich eine Ecke in seinem privaten Raum als Online-Ecke einrichtet und

vielleicht einen passenden Hintergrund einstellt.

Fazit

Das Projektbeispiel zeigt, wie eine distanzierte Beschäftigung mit

dem eigenen Alltag diffuse Emotionen und Affekte aufdecken und

bearbeitbar machen kann. Durch theoretische Bezüge und das Benennen von

Eindrücken und Phänomenen konnte Isabell im Projekt eine

Beschreibungssprache finden, die zu interessanten Reflexionen geführt

hat. Die Fähigkeit, sich von den eigenen Reaktionen und der

Involviertheit in Situationen zu lösen und sich sozusagen in die

Situation eines “Fremden” zu begeben, wird vor allem auch für angehende

Lehrkräfte als wichtiger Teil der Professionalität diskutiert. Aus

diesem Grund sind wir dabei, das Lehrprojekt zur Autoethnografie auch in

anderen Veranstaltungen rund um die Praxisphasen im Lehramtsstudium zu

implementieren.

»

Weiterlesen